Par Yves Montenay.

La région qui part du Sahel, traverse le monde arabe et se termine au Pakistan est en grande difficulté, voire en écroulement sanglant. Le contraste est frappant avec les masses musulmanes situées plus à l’est, de l’Inde à l’Indonésie.

Les islamistes sont actifs partout, ainsi que de profondes divisions ethniques et religieuses, mais les États et les sociétés de l’Asie du Sud et du Sud-Est gèrent infiniment mieux ces questions. Nous allons prendre deux exemples extrêmes, l’Indonésie et sinon la Syrie, malheureusement trop connue, du moins la Libye moins suivie par les journalistes français.

La Libye et l’Indonésie sont tous deux des pays artificiels composés de régions disparates réunies par des puissances coloniales, respectivement Italie et les Pays-Bas. Mais ces oppositions internes sont beaucoup mieux gérées en Indonésie qu’en Libye.

La Libye, une voisine oubliée

La Libye, une voisine oubliée

Aujourd’hui, on parle beaucoup moins de la Libye. Dans les débats franco-français on se borne à accuser

Nicolas Sarkozy, que l’on rend responsable de la montée du djihadisme par l’élimination de Khadafi et de l’arrivée des migrants, les trafiquants profitant du désordre général. En fait le djihadisme, comme d’ailleurs le tribalisme et la fragmentation territoriale du pays, datait de bien avant.

Un pays artificiel

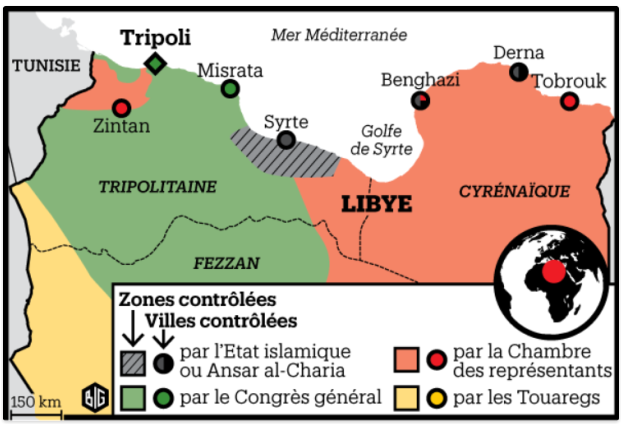

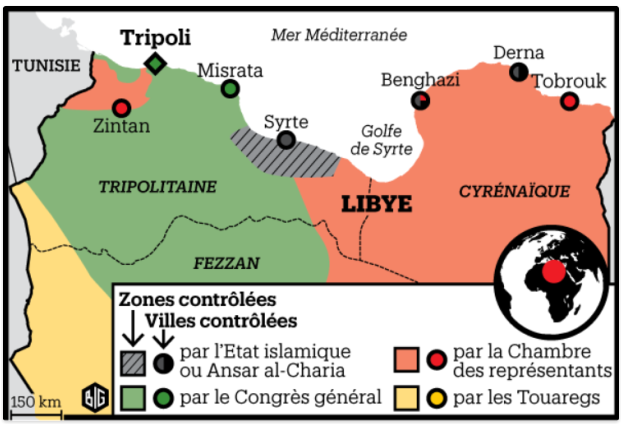

Historiquement, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan ont eu des histoires distinctes. Dans l’Antiquité, la Tripolitaine était punique, alors que la Cyrénaïque était hellénique. Même quand les Romains domineront les deux provinces, ils les géreront séparément. Sous la domination arabe, la Tripolitaine était gérée de Tunis, alors que la Cyrénaïque l’était depuis le Caire. D’ailleurs, la limite entre ces deux régions, le golfe de Syrte, est à la fois une frontière entre les parlers maghrébin et égyptien et la limite orientale du couscous. En exagérant on pourrait dire que la Tripolitaine est maghrébine et la Cyrénaïque égyptienne.

À l’indépendance, le roi, issu de la confrérie Senoussi, choisit de s’implanter en Cyrénaïque et n’aura de cesse de marginaliser la Tripolitaine. Khadafi établira au contraire son pouvoir avec sa tribu en Tripolitaine contre la Cyrénaïque qui symbolisait l’ancien pouvoir. Il tentera d’éradiquer la confrérie Senoussi, et détruira les mausolées de la confrérie. Daech n’a rien inventé !

L’arrivée des djihadistes dès les années 1980

La Cyrénaïque a été dans les années 80-90 et jusqu’au milieu des années 2000 un sanctuaire djihadiste qui a ébranlé le pouvoir de Khadafi, le contraignant à bombarder au napalm maquis et population civile. Mais après la levée de l’embargo et l’embellie pétrolière, Khadafi a « récupéré » les djihadistes dans le mouvement « La Libye de demain » destiné à préparer le passage du pouvoir à son fils.

Au début de la révolution, les djihadistes étaient donc du côté du pouvoir, mais dès que ce dernier a été ébranlé ils ont rallié des révolutionnaires pour les contrôler. Ansar Al Charia a alors massacré tous ceux qui émergeaient de la société civile : le général Abdelfettah Younes, plus de 600 officiers, puis Abdeslam El Mismari, le coordinateur de la coalition du 17 février sans parler des militants des droits de l’homme et des journalistes.

Ensuite, toujours en Cyrénaïque, les djihadistes ont recruté les jeunes exaspérés par le général Haftar symbole de l’ancien régime, mais aujourd’hui soutenu par l’Égypte, le Qatar et vraisemblablement par des Occidentaux et la Russie. La guerre civile se prolonge donc dans cette région.

Pendant ce temps, le pouvoir « légitime » de Tripoli n’arrive pas à contrôler la seule Tripolitaine, et ce sont des milices locales qui ont très péniblement fini par chasser l’État Islamique de la ville de Syrte début décembre. Il a fallu six mois de combat !

Indonésie : un développement honorable, malgré les islamistes

En France, nous n’entendons pas beaucoup parler de l’Indonésie, pourtant le premier pays musulman du monde. C’est plutôt bon signe ! Le développement y est honorable, surtout par rapport aux pays arabes, l’islam n’y est pas religion d’État par respect envers les minorités chrétienne et hindoue. Certes le pays souffre du ralentissement chinois, gros acheteur de matières premières minérales et agricoles et de la concurrence d’un Vietnam à très bas salaires pour l’accueil des investissements étrangers. L’objectif de 7% de croissance n’est donc plus atteint depuis quelques années, mais les 4 ou 5 % obtenus sont honorables, très au-dessus des performances européennes et même américaine. Rappelons toutefois que,

comme pour la Chine, le rattrapage est plus facile que la course en tête, car il suffit d’en acheter les outils. Le retour en juillet 2016 d’Ani (Sri Mulyani Indrawati), ancienne ministre des finances respectée est de bon augure.

Restent les islamistes. Leur dernière revendication est d’exiger l’arrestation d’Ahok chrétien d’origine chinoise, pour blasphème. Du coup, ce candidat au poste de gouverneur de la capitale a rétrogradé dans les sondages.

Le président de la république est monté au créneau pour « stopper la montée du radicalisme ». Il a réuni les plus hautes figures militaires, politiques et religieuses pour une réunion de « concorde nationale ». Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes à l’appel de la police et de l’armée, les participants priant et chantant pour «appeler à l’unité», et les grandes organisations musulmanes se sont désolidarisées du mouvement anti-Ahok.

La pression islamiste reste sensible, même si les partis qui les représentent sont divisés et ont chacun peu de voix aux législatives. Par ailleurs les minorités indigènes peuplant le pays avant l’arrivée de Malais (centre de Bornéo, Papous… souvent chrétiens) sont refoulées dans les forêts des montagnes.

Un outil original ayant contribué à l’unité indonésienne, malgré ses 13 000 îles et la variété de ses langues et de ses religions, est la langue officielle, artificielle et très simple que chacun peut facilement apprendre en plus de la langue locale, alors que dans les pays arabes, et surtout au Maghreb, on impose dogmatiquement un arabe standard que personne ne parle. Dans le monde musulman, Indonésie comprise, l’arabe est une langue sacrée mais on n’en tire pas les mêmes conséquences pratiques

https://www.contrepoints.org/2017/01/11/277388-deux-facettes-monde-musulman-libye-lindonesie